前回STEEZ LIMITEDの分解記事を公開したので、今回は組み立ての手順を解説します。

今回もスティーズSVTWやATW、19モアザンとほぼ同じ構造なので、参考にしてもらえたらと思います。

【かけづかのツイッターアカウントをフォローしてもらえると最新記事をお届けします】

DAIWA STEEZ LIMITEDの組み立て手順

こんにちは、ほぼフリッパーややクランカーのかけづかです。

KDW製スティーズ用ジュラルミン削り出しクラッチの販売に先立って、先日分解記事を公開しましたので、その続きで組み立て手順を解説します。

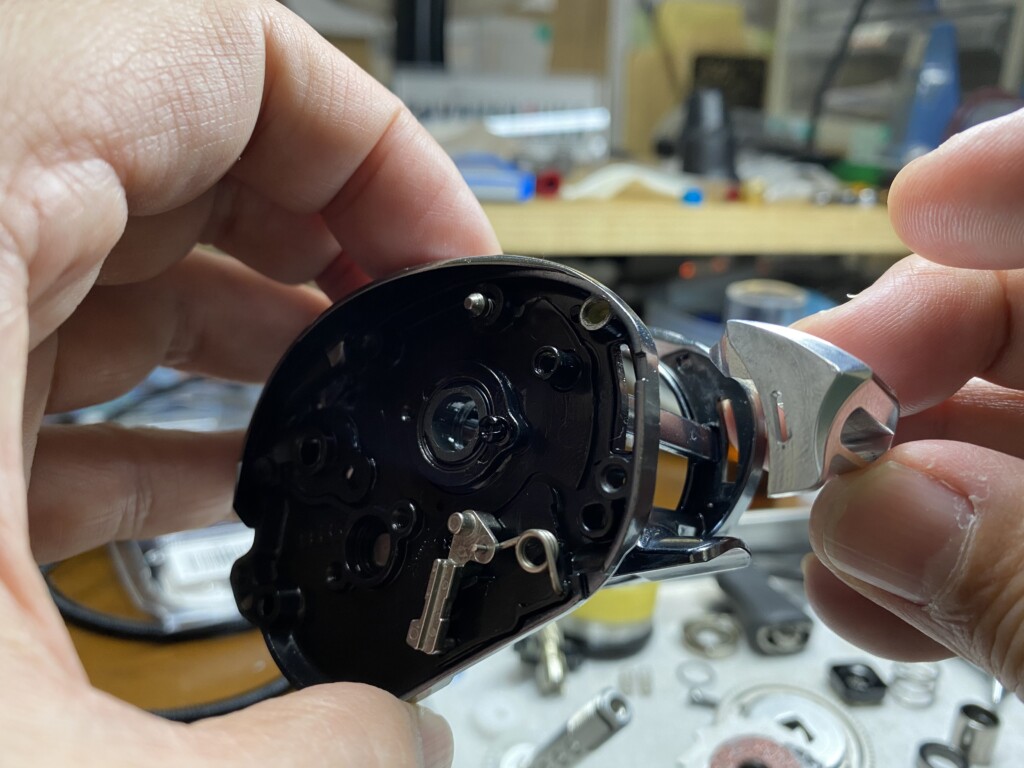

スティーズLIMITEDのクラッチ交換のためにバラしたところ。

ダイワのTWS系リールは、分解よりもむしろ組み立ての方が難易度が高めだと思います。でも大丈夫!

部品さえ紛失しなければ誰にでも組み立てはできます。今回の記事は初めて分解組み立てをやる方にもわかりやすいように、画像満載で書き上げました。

クラッチ交換に限らず、セルフメンテナンスの参考にしてもらえると良いかと思います。

DAIWA STEEZ LIMITEDの組み立ては最初が肝心

それではスティーズの組み立てを解説していきますが、最初が一番の山です。ここをクリアしてしまえばあとは簡単ですから。

DAIWA STEEZ LIMITEDのボディー。レベルワインド以外ほぼ全バラし。

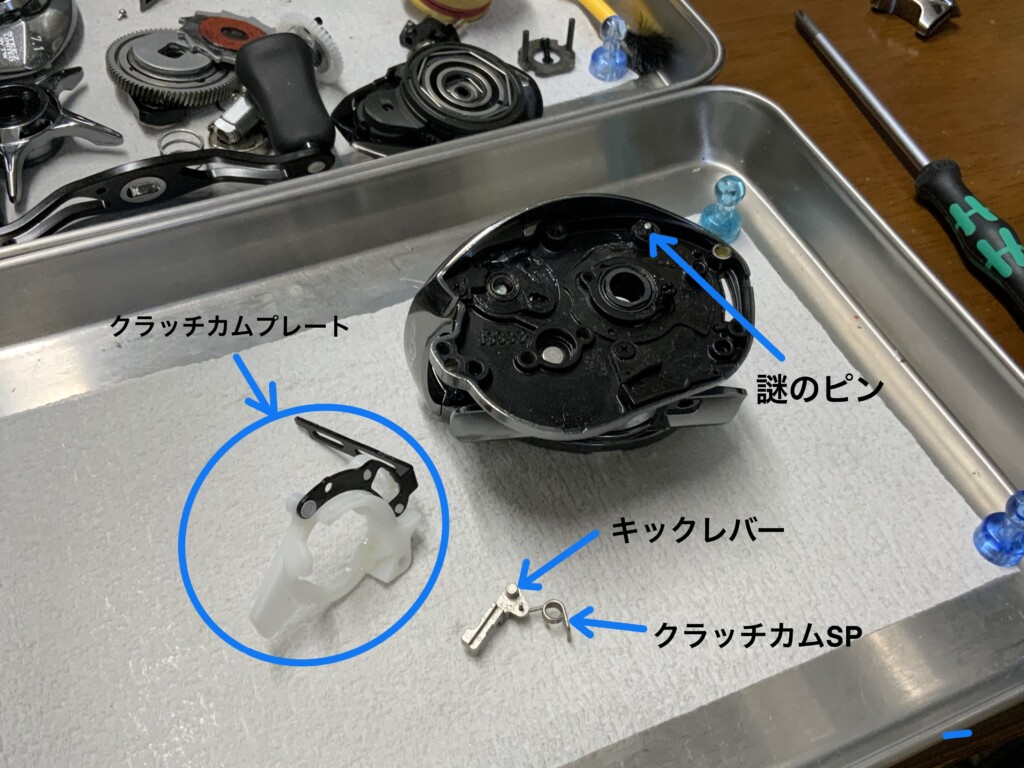

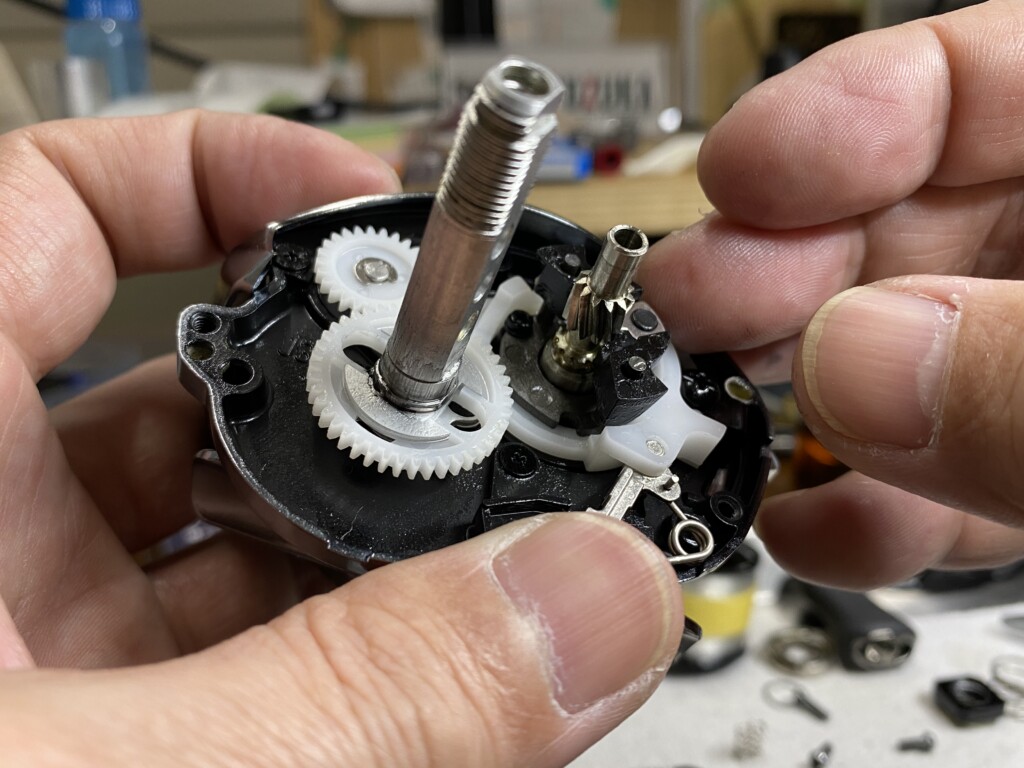

解説にあたり、最初に組み上げるパーツの名称と形状を確認しておきますね↓

画像内のパーツは最初に一斉に組むので、名前を覚えておくと理解度が深まると思います。

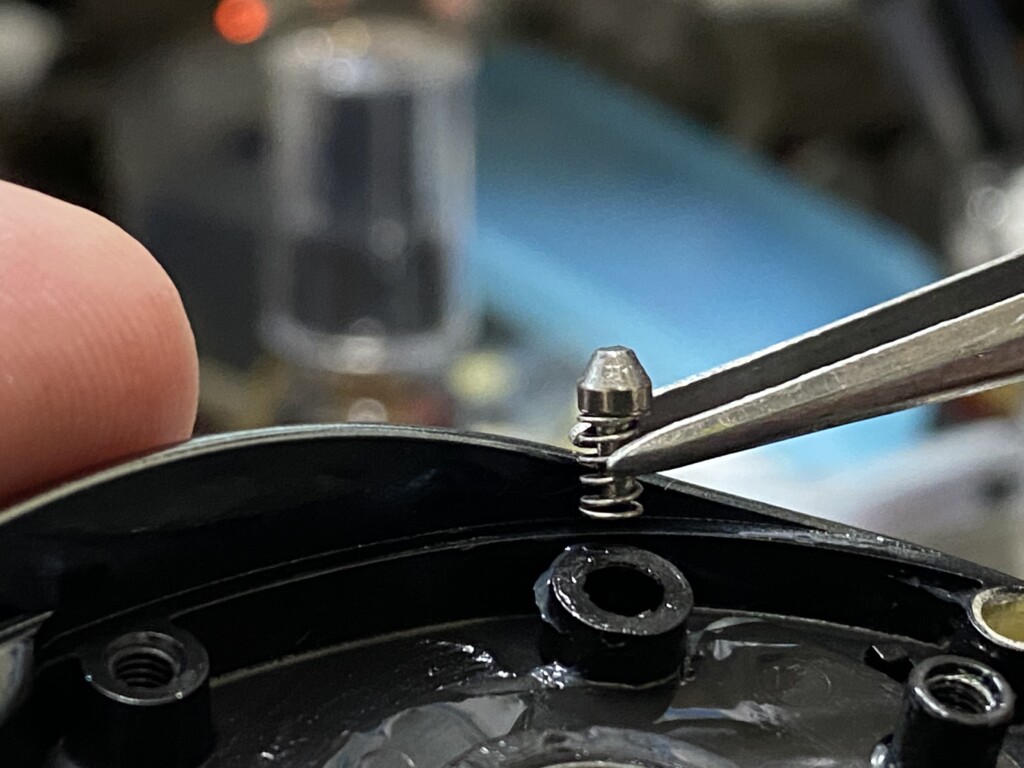

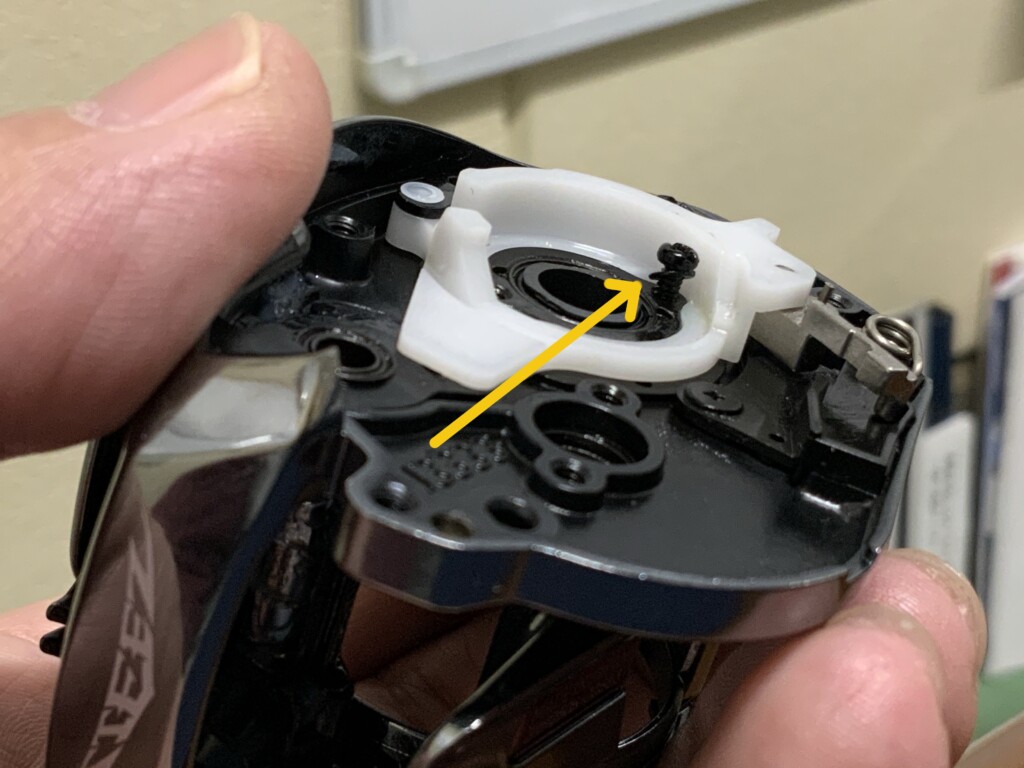

まずはクラッチにクラッチカムプレートと呼ばれるパーツを挿していくのですが、その前に下の画像にあるピンを予めセットしておきます↓

クラッチのポジションを決めるため(?)の謎のピン(意味不明。ダイワリールの特徴の1つ。

非常に小さく見落としがちな上に、これが無くても動作してしまうのがトラップ。組み終わった後に余る部品第一位(笑。

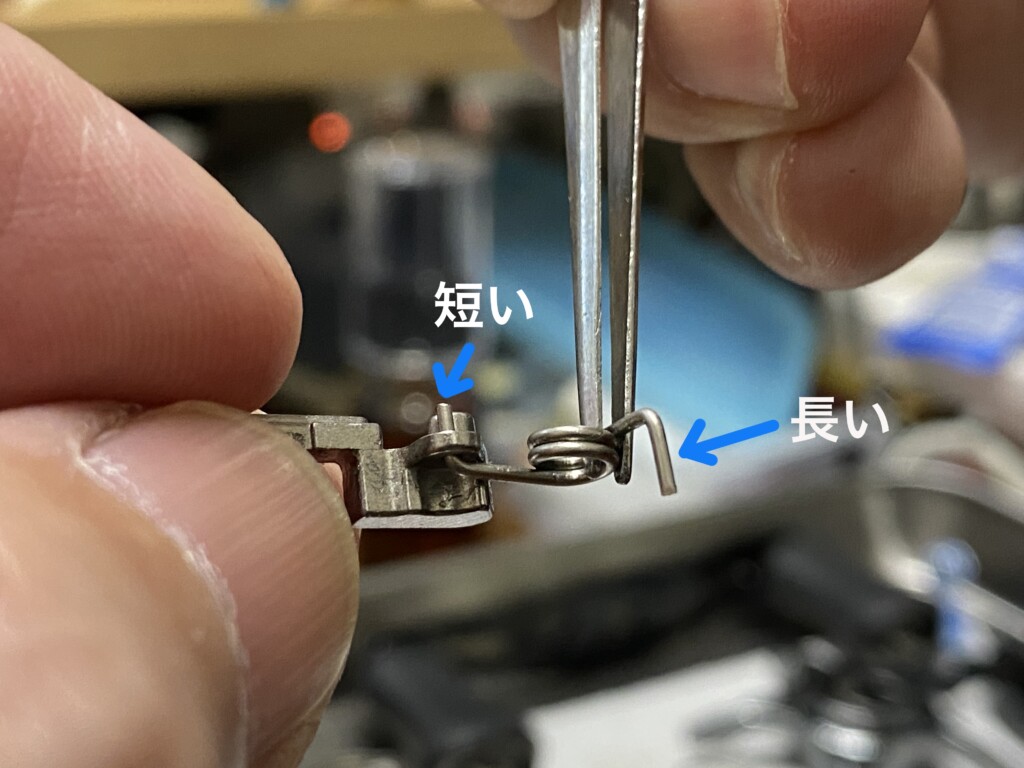

続いてキックレバーと呼ばれるパーツにクラッチカムSP(スプリング)を用意します。スプリングには向きがあるので注意↓

DAIWA STEEZ LIMITEDのキックレバーとクラッチカムSP。スプリングの足の長い方がボディーに、短い方がキツクレバーにセットされる。

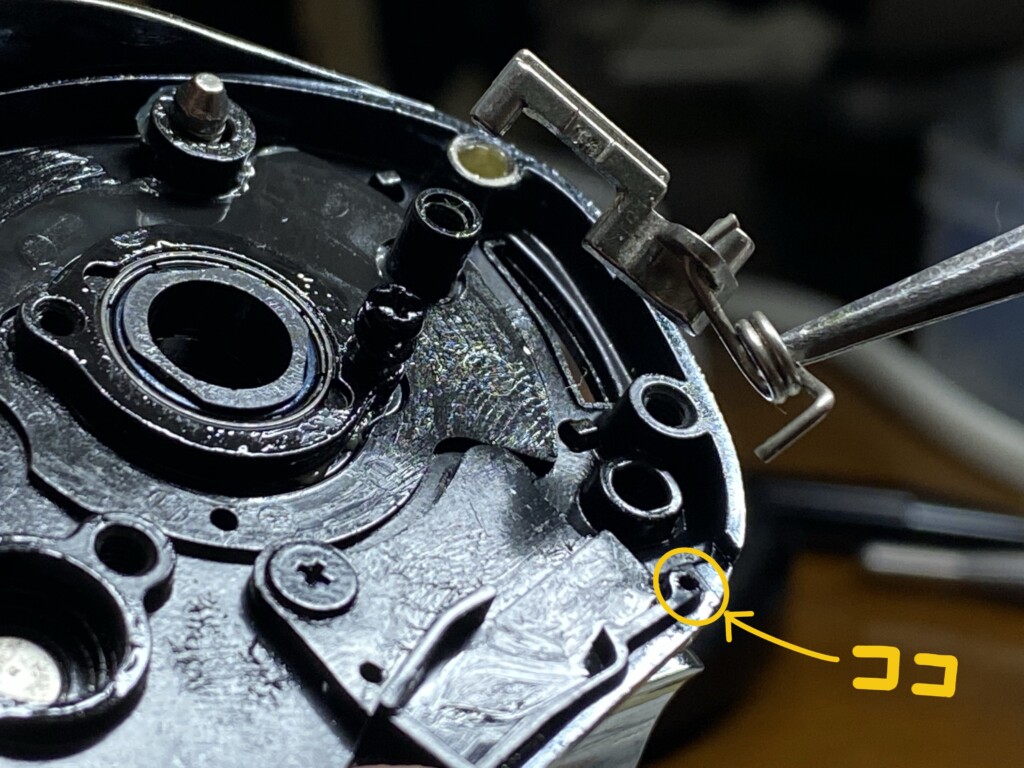

クラッチカムSPはボディーに設けられている穴に入る。この穴が分かりづらい(苦笑↓

画像にある穴にスプリングの足を差し込む。

ここはとりあえず挿しておくだけでよい。落とさないように注意。

ピンとキックレバーをセットしたまま、クラッチレバーの位置を確認しておきます↓

本体ボディーにクラッチレバーをあてがってみる。

画像のようにクラッチレバーの穴が窓から見えてればOK。

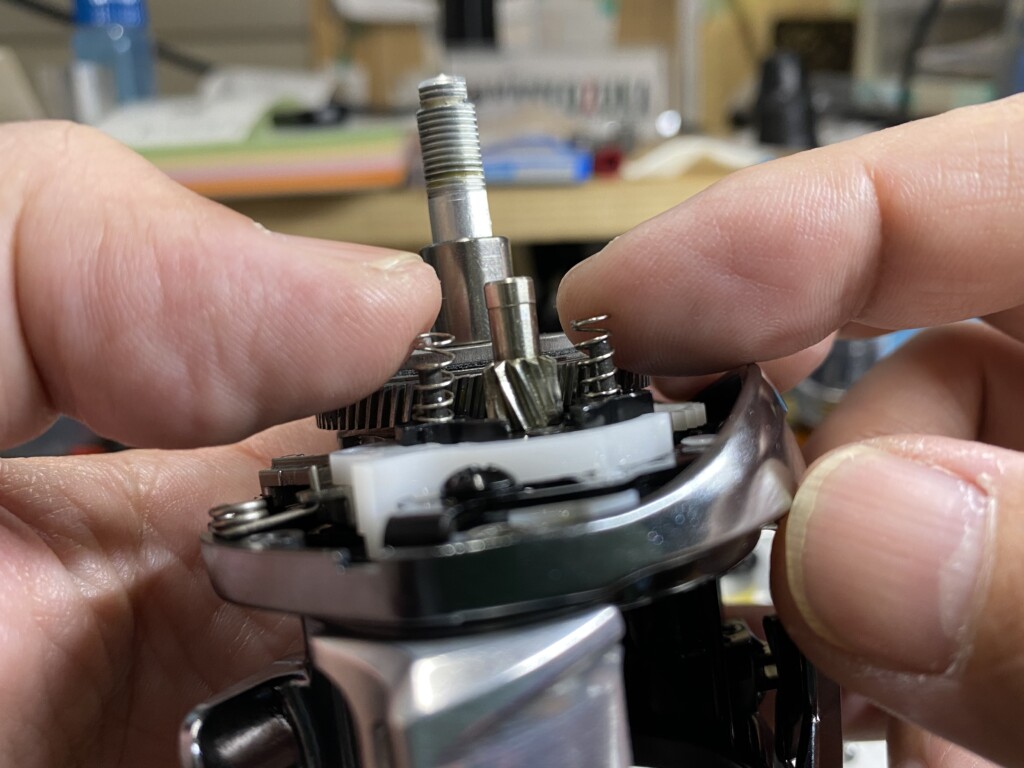

ここからがダイワTWSリール組み立ての最大の山場。複数のパーツを同時にセットしなくてはならないので、パーツの紛失にはくれぐれも注意してください。

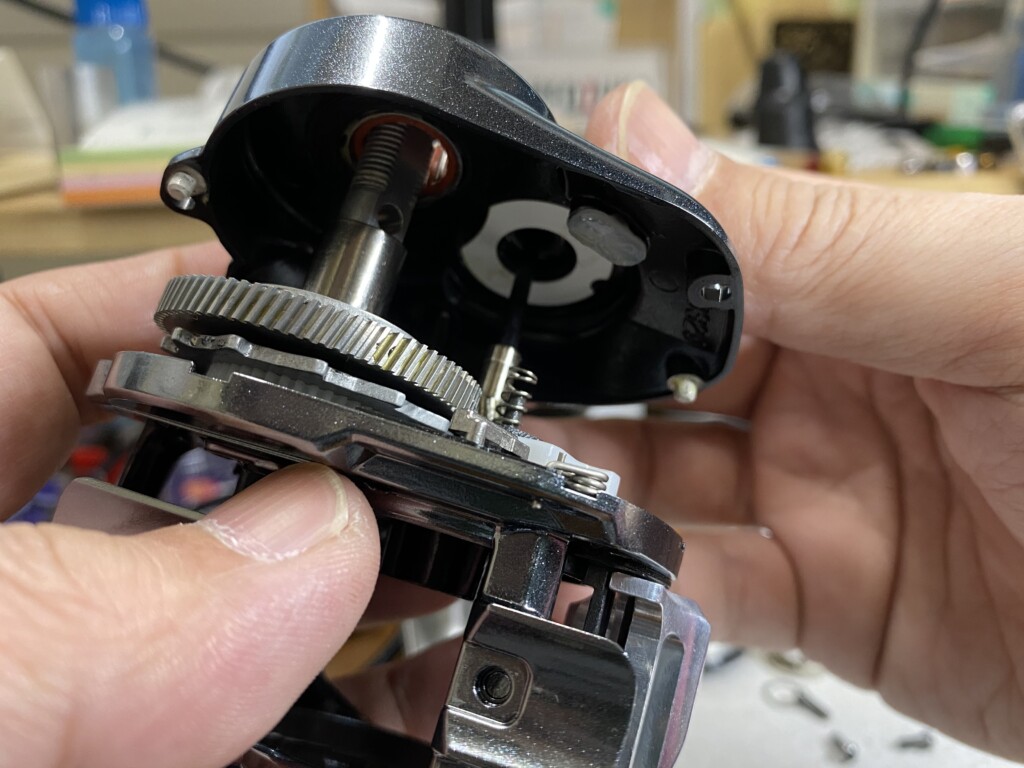

クラッチレバーをボディーと一緒に持って、クラッチカムプレートを挿していきます↓

クラッチカムプレートをクラッチレバーに挿していく。ボディーにセットしてあるピンとキツクレバーを落とさないように。

この時のコツは、まずクラッチカムプレートの白い樹脂部分下にある穴に、キックレバーの突起部を挿してしまうことです。本体へハメ込むのはその後でも大丈夫です。

キックレバーの向きは最初は気にしなくて大丈夫。

クラッチカムSPが効いてるので、手を緩めるとパーツがどこかへ飛んでいきます。要注意!

ちょっとコツが要りますが、クラッチカムレバーを本体ボディーの凹凸に滑らせながらハメこんでいく感じでしょうか。感覚をテキストで説明するのが難しい(汗。

クラッチレバーにクラッチカムプレートを差し込みながら、キックレバーが飛ばないように本体の凹凸にハメこんでいくのを同時にやるので、かなり慣れが必要な作業です。

この時手が滑ってパーツを飛ばしてしまったりするので、慣れないうちは大きめのポリ袋の中にリールをスッポリ入れて作業する事をオススメします。もし途中でパーツが飛んでしまっても、最悪紛失しなければ全然大丈夫ですので。

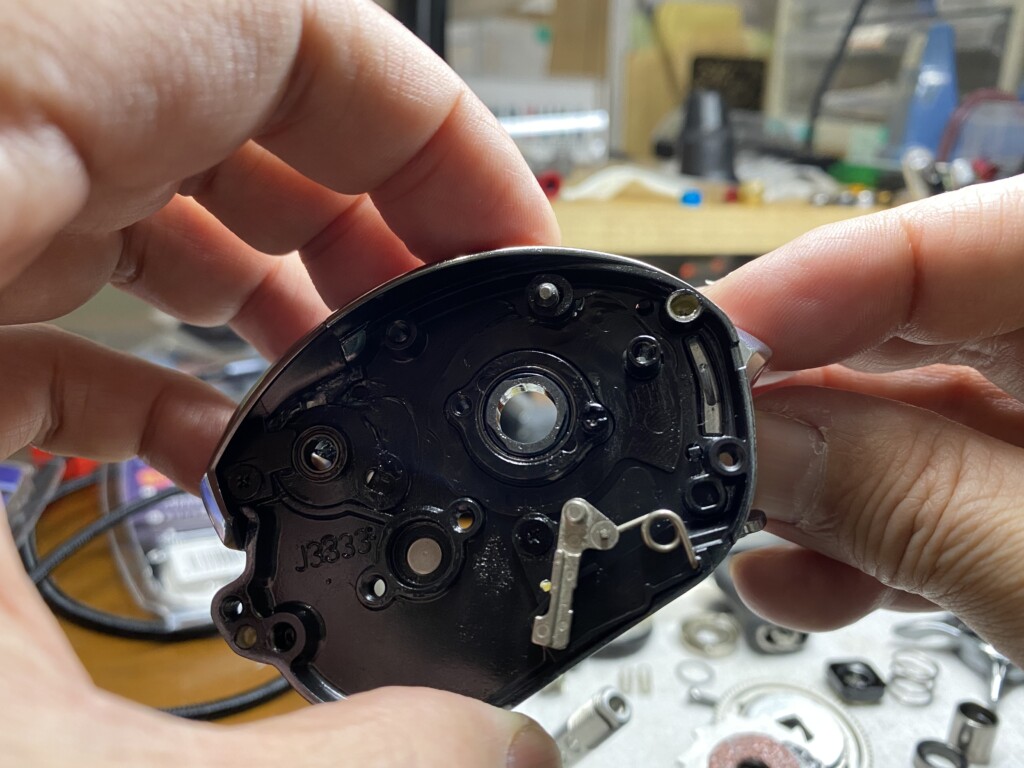

クラッチカムプレートを本体にハメこんだところ。

なんとか上手くはめ込んでもらって、ここで油断しないでください。クラッチカムプレートと本体ボディーを抑えてる手を決して緩めないようにします。

本体とクラッチカムプレートを抑えた状態。ここから片手で作業する事になります。

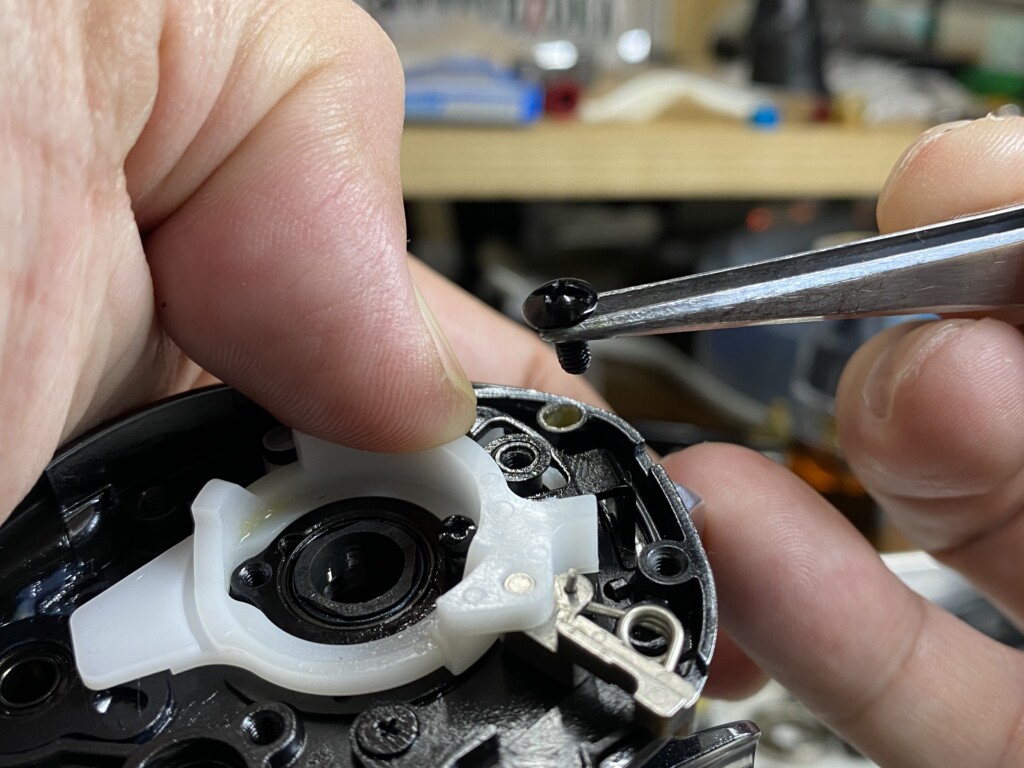

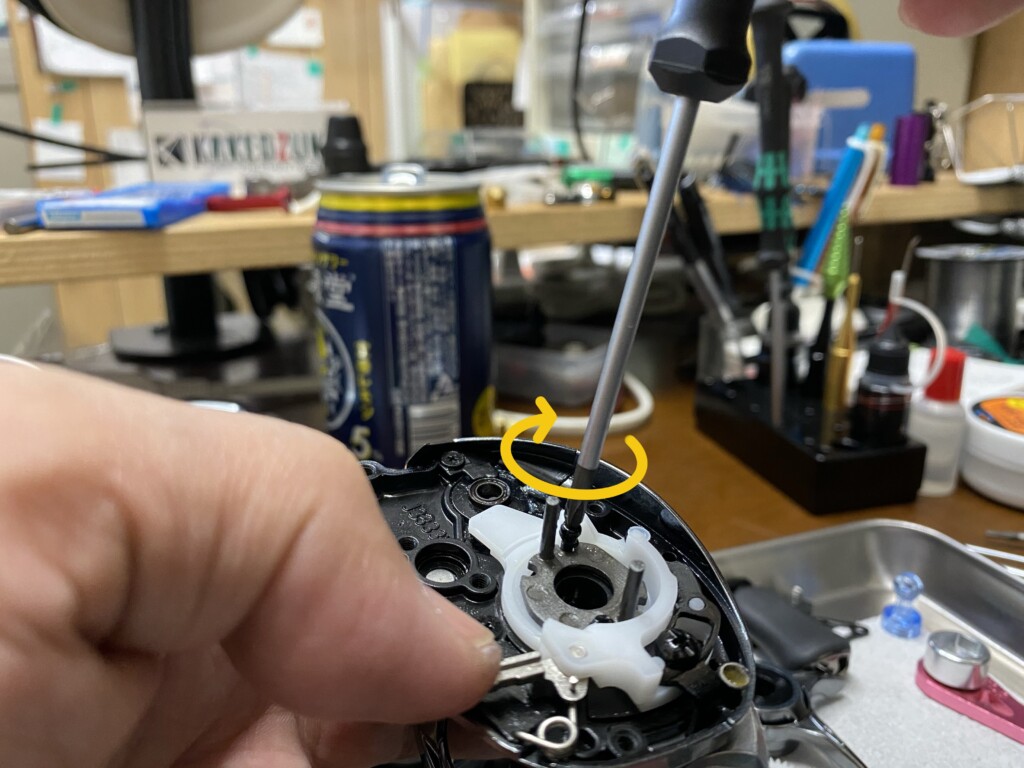

クラッチカムプレートを抑えたままの状態で、クラッチカムプレートSC(スクリュー)を留めていきます。この時、先に薄いワッシャーを入れるのを忘れずに↓

クラッチカムプレートSCと呼ばれるネジで留める前に、黒くて薄いワッシャーを噛ませます。

ワッシャーをメスネジの縁にキレイに収まるように当てます。クラッチカムプレートの黒い部分が浮いてるとワッシャーがちゃんと座らないので、本体ボディーに押し付けながら作業すると良いです。

画像の位置にキレイに収めないとネジがちゃんとしまらないので注意です。

クラッチカムSCは予め取りやすい所に用意しておいて、すぐにセットできるようにしておいた方が良いですよ。

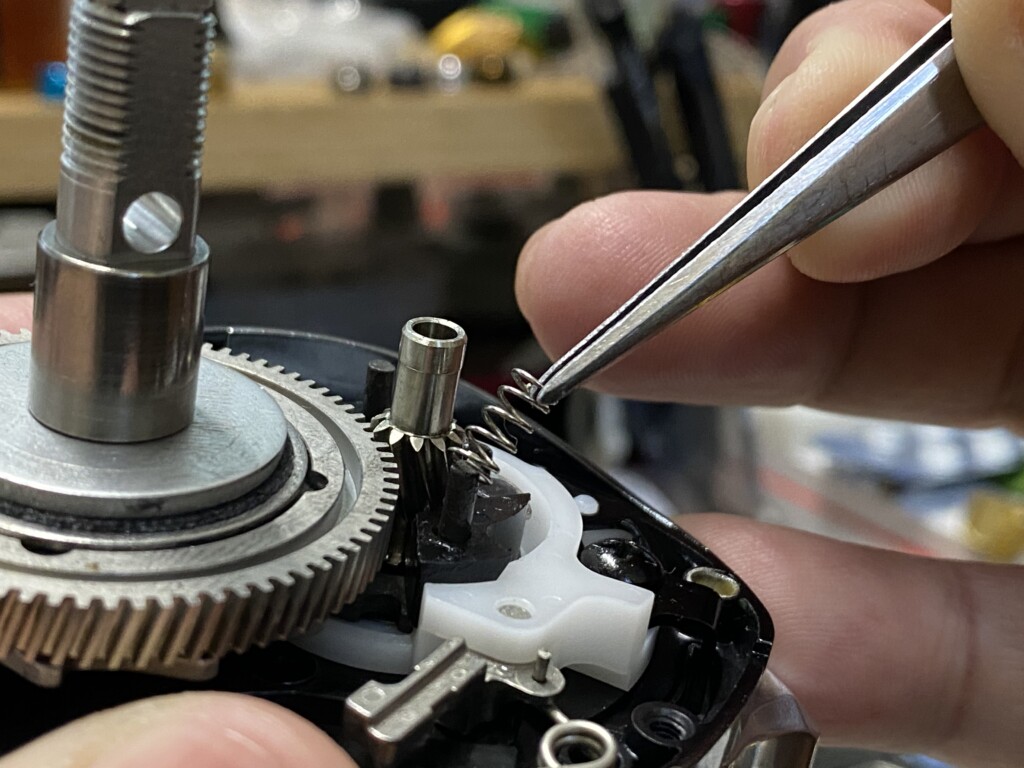

クラッチカムSCをピンセットなどでネジ穴にもっていきます。

クラッチカムSCは正ネジなので、時計周りに回すと締まります。

緩まないように、割とガッチリ締め込みます。締めすぎてネジ頭を舐めないように注意です。

ここまでできたら後は難しい箇所は無いです。

スティーズのTWSとクラッチカムプレートの位置合わせ

クラッチカムを留めてしまえば後はもう順番通りパーツをセットしていくだけです。

次のパーツを取り付ける前に、TWSと連動してる部分にクラッチカムプレートを合わせておきます。自分はこれを忘れて組み上げてしまい、後で動かないというミスを何度もしてますので(汗。

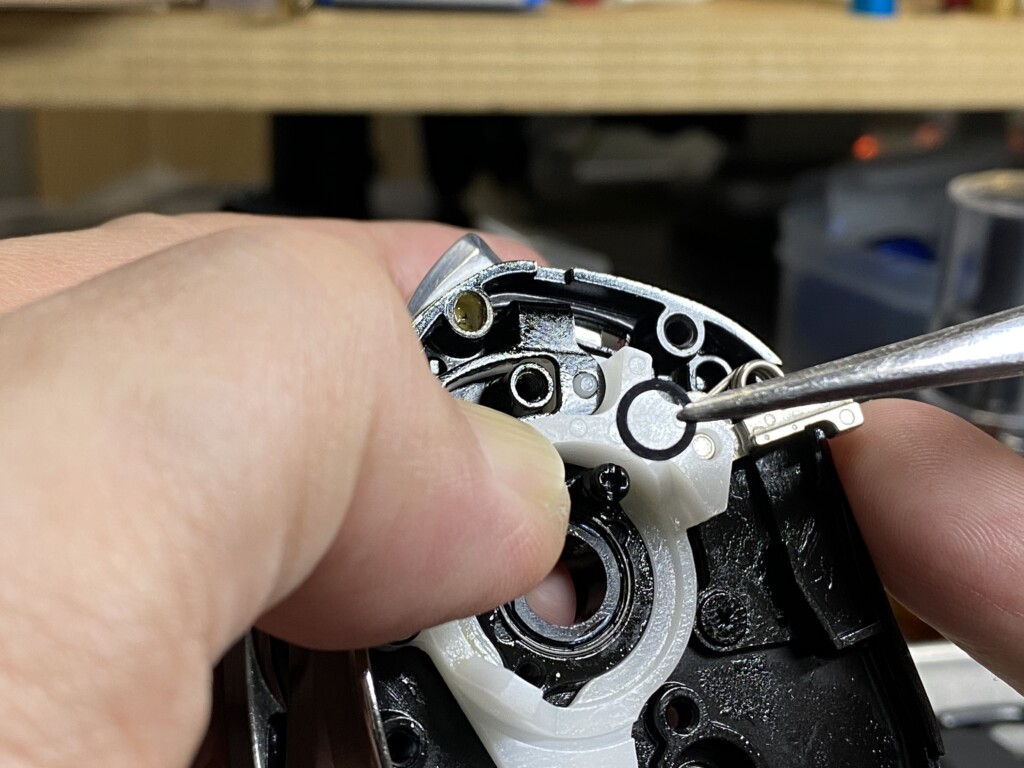

クラッチをON/OFFすると連動して動くTWS機構。画像の指示した部分にクラッチカムプレートを合わせます。

クラッチカムプレートを爪などで少しだけ持ち上げて、右手でTWSのレベルワイダーを倒したり起こしたりしながら合わせていきます。やってるうちに丁度よい箇所があるのがわかると思います。

レベルワインダーを横ではなく、縦に動かしながら合わせていく。クラッチをON/OFFする時の動きと一緒。

TWSとクラッチカムプレートがピッタリ入った状態。

クラッチカムプレートとTWSがちゃんとハマったら、その場でクラッチをON/OFFして動作確認してみてください。スムーズに動けば大丈夫です。

DAIWA STEEZ LIMITEDのクラッチカム押さえ板をセットする

次にクラッチカム押さえ板をセットします。向きがあるので間違えないように。

ダイワの分解図に名称が乗ってないパーツ。ベイトリールなら必ずあるパーツでもある。

クラッチカム押さえ板をセットする時、最初に奥側のビスを一本を少し締めて置くと作業がやりやすいです。その際小さなワッシャーがあるので、これに引っかからないように気をつけて。

画像矢印のワッシャーに気をつけて。意外と引っ掛かって悪さします(笑。

クラッチカム押さえ板を正しい位置にセットしたところ。

クラッチカム押さえ板は特にバネが効いてるような事はないので、軽く抑えておけばOK。正ネジなので時計方向に回すと締まります。

あまり大きいドライバーは入らないかもしれません。作業性を考えると、ちょっとだけ良いドライバーを一本持ってても良いかもです。

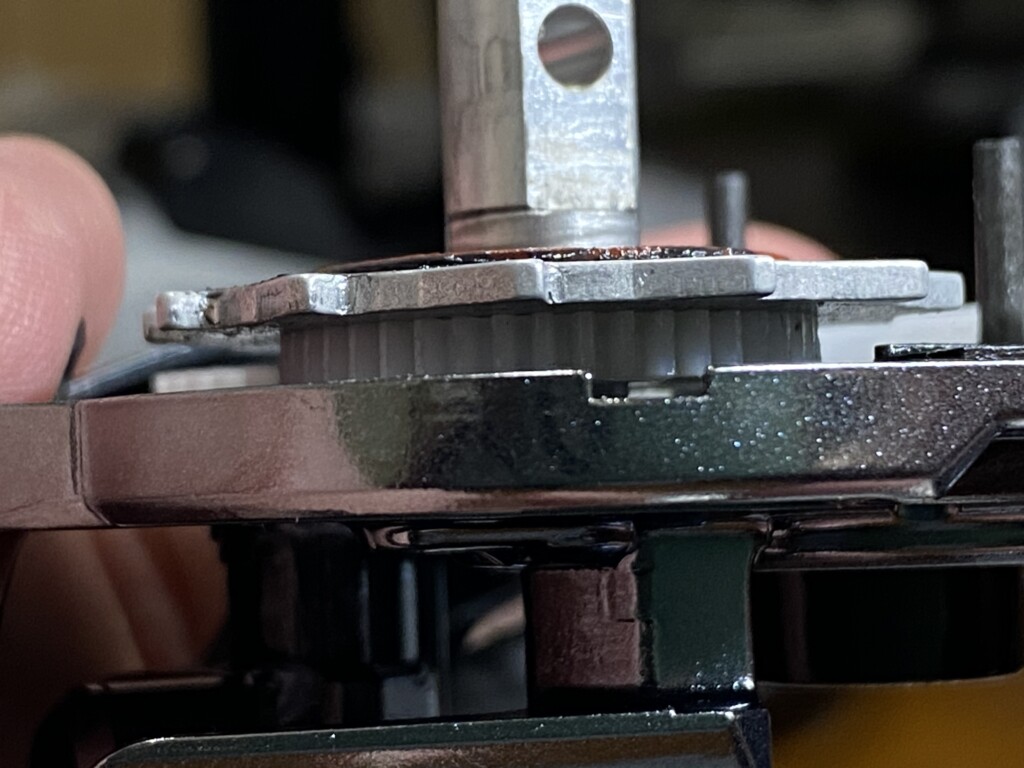

DAIWA STEEZ LIMITEDのウォームシャフトギヤをセットする

続いてレベルワインダーを動かすためのウォームシャフトギヤをセットします。これもダイワの分解図に正式名が無いんですけどね(苦笑。

作業中に外れてしまったベアリングをセットします。オーバーホールの時はこのベアリングを洗浄してオイルを挿してやると良いですよ。

低価格帯のリールだと樹脂カラーになってる場合が多いですが、さすがハイエンド機種。ここにベアリングが入ってると巻き心地が結構変わります。

ウォームシャフトの回転を良くするためのベアリング。カスタムの定番パーツ。

ベアリングがセットしてあるのを確認して、ウォームシャフトギヤをハメこんでいきます。ハメこむ穴に向きがありますので注意です。

白い樹脂で出来たウォームシャフトギヤ。

ウォームシャフトの先端と合う向きでハメこむ事。

しっかりハメこむとウォームシャフトの先端が出っ張ってきます。ここをEリングで固定します。

ギヤをキッチリハメこんだところ。

ギヤをきっちりハメ混んだら、ここにEリングを当ててラジオペンチなどで差し込んでやります。ここもパーツ飛ばしポイントなので、慣れないうちはポリ袋の中で作業する事をオススメします。

ラジオペンチでEリングをハメてるところ。外す時よりは難易度低め。

今回の組み立ての難しいポイントはここまで。この時点でクラッチやレベルワインドがちゃんと作動するか確認しておきましょう。

ウォームシャフトまでの作業が終わった状態。

DAIWA STEEZ LIMITEDのギヤシャフト取り付け

つづいてギヤシャフトを取り付けます。ネジを失くさないようにリールを上向きにして作業した方が良いです。

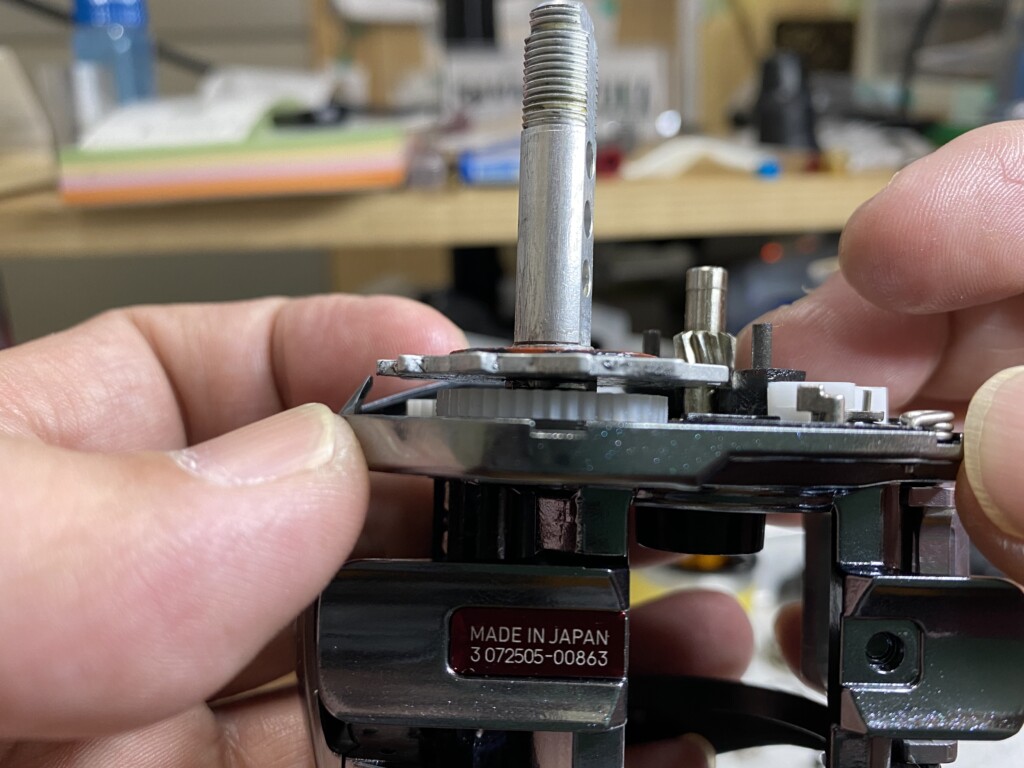

ギヤシャフトのベアリングを本体にハメこむところ。

ギヤシャフトをハメこんだところ。ビスを失くさないように注意です。

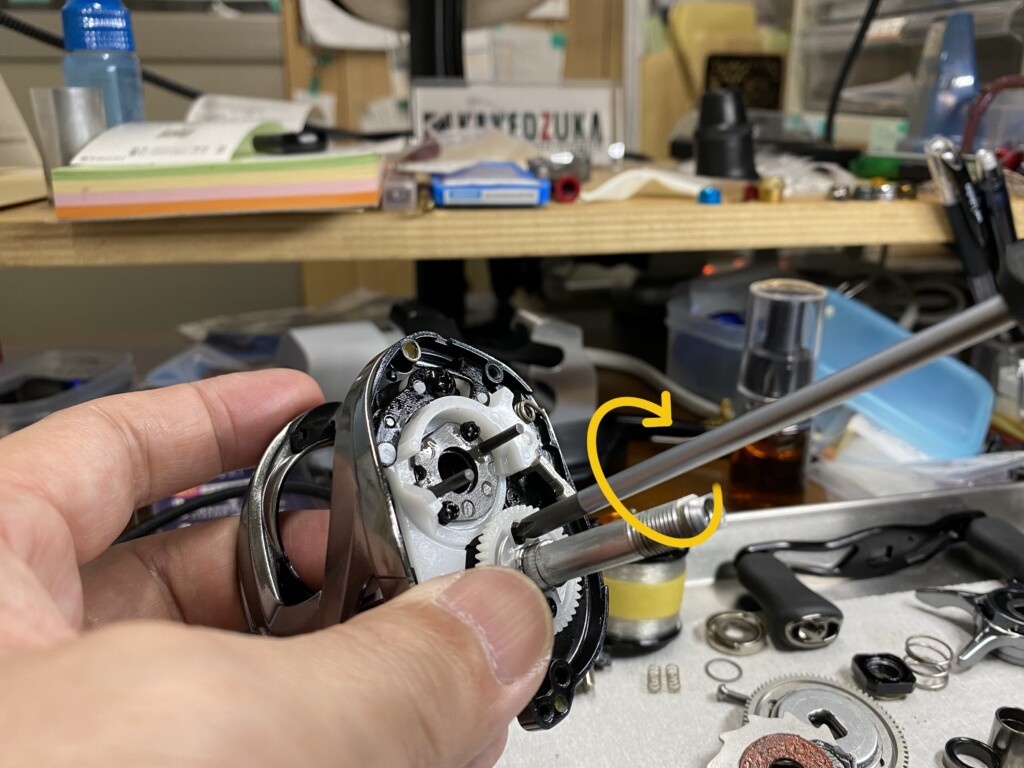

ギヤシャフトをハメこんだらネジを締めます。ここも正ネジなので時計周りで締まります。

ギヤシャフトの固定ネジを締め込んでるところ。

結構ガッチリ締めた方が良いですが、くれぐれもネジ頭を舐めてしまわないように注意です。

ギヤシャフトのネジをガッチリ締め込んでるところ。ドライバーを押し付けるようにして締めるのがコツ。

ネジを締めたらてでギヤシャフトをクルクル回してみます。レベルワインダーが正常に動けばOK。

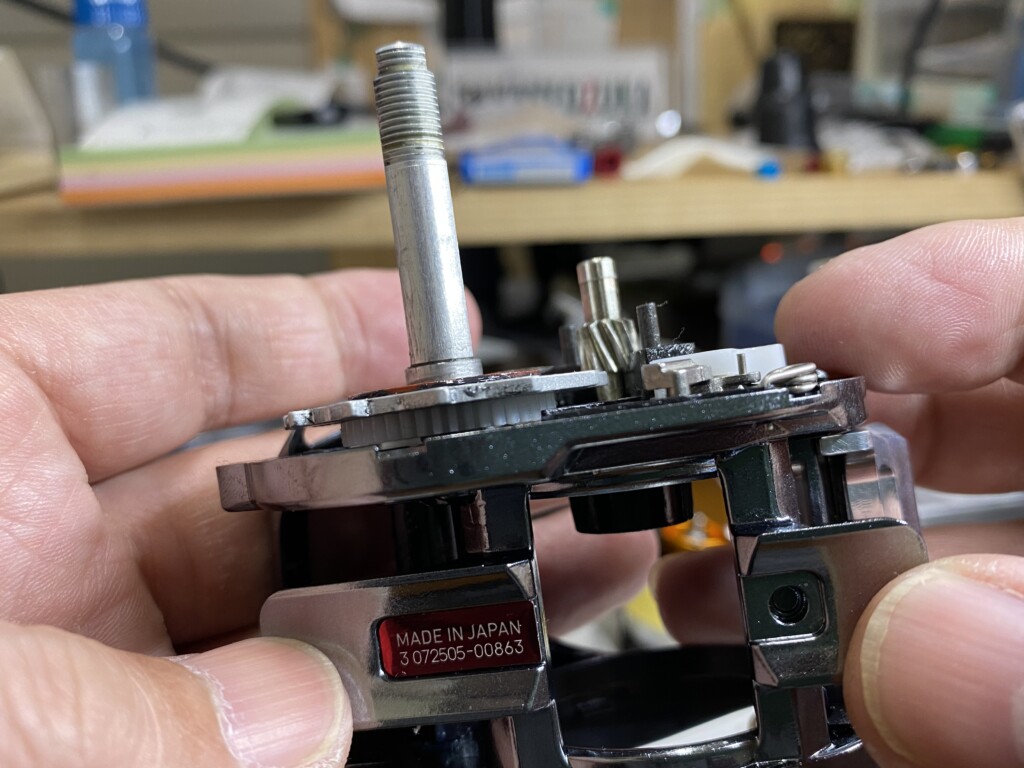

ギヤシャフトをセットしたところ。

スティーズのドライブギヤをセットする

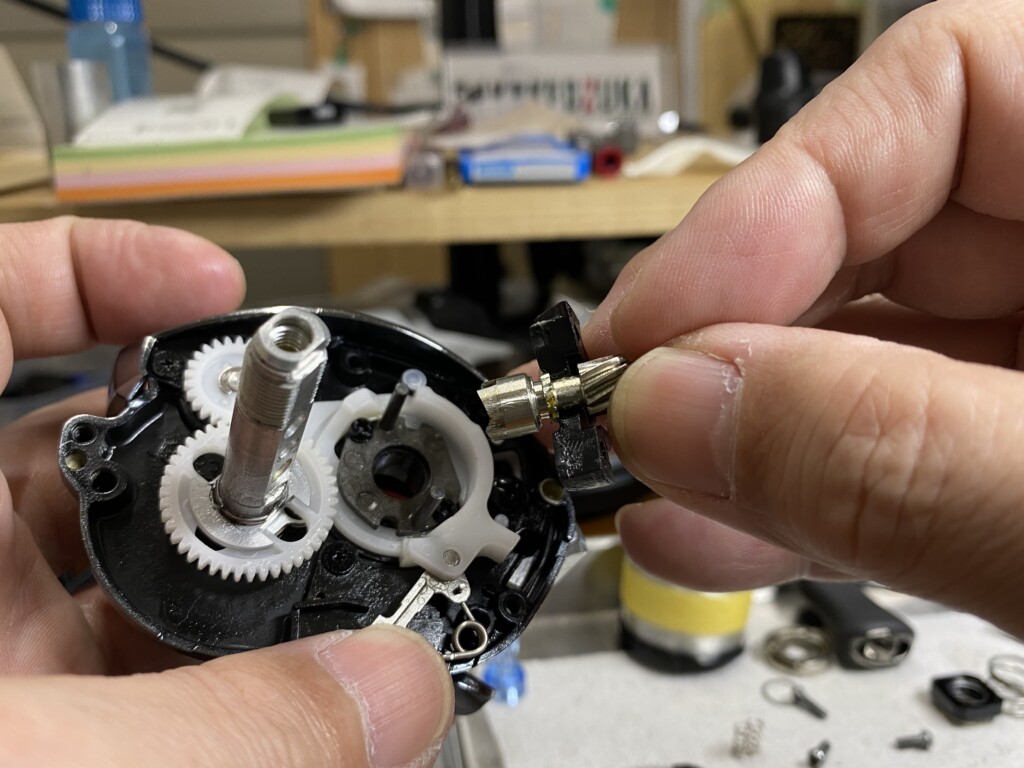

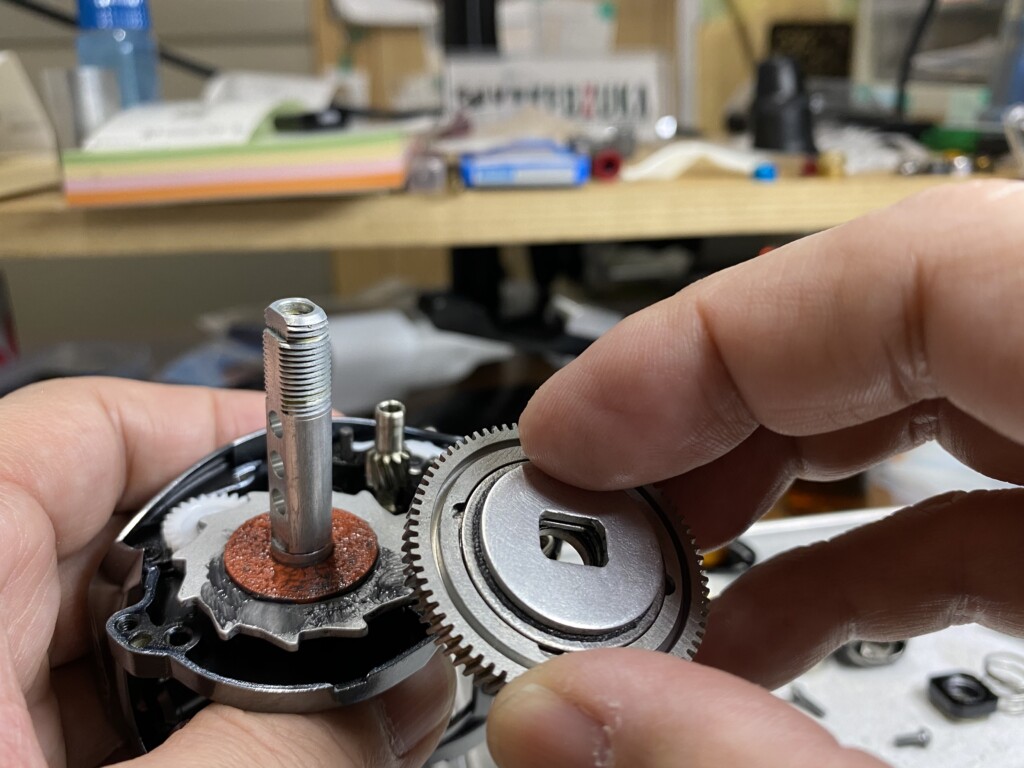

続いてドライブギヤをセットしていきますが、その前にピニオンギヤとクラッチヨークのセットをセットしておきます。向きがあるので注意です。

右手に持ってるのがピニオンギヤ&クラッチヨーク。逆向きに付けるとクラッチが動かなくなるので注意です。

ピニオンギヤ&クラッチヨークをセットしたところ。

ピニオンギヤはクラッチを切った状態でセットします。

ここからギヤ類をセットしていきます。まずはラチェットと呼ばれるパーツから。これはクラッチを戻す(返す)ためのパーツ。向きがあるので注意です。

ラチェットでキックレバーを押してクラッチを上げる仕組み。画像の向きでセットする。

ラチェットはウォームシャフトギヤ(白い樹脂のギヤ)にピッタリ密着するまでハメこみます。ラチェットを持ってギヤシャフトをクルクル回してるうちにハマる箇所が見つかります。

ラチェットがウォームシャフトギヤから浮いてる状態。これだとちゃんと動かない。

ラチェットとウォームシャフトギヤがピッタリ密着してる状態。これが正常。

ラチェットとウォームシャフトギヤを拡大したところ。

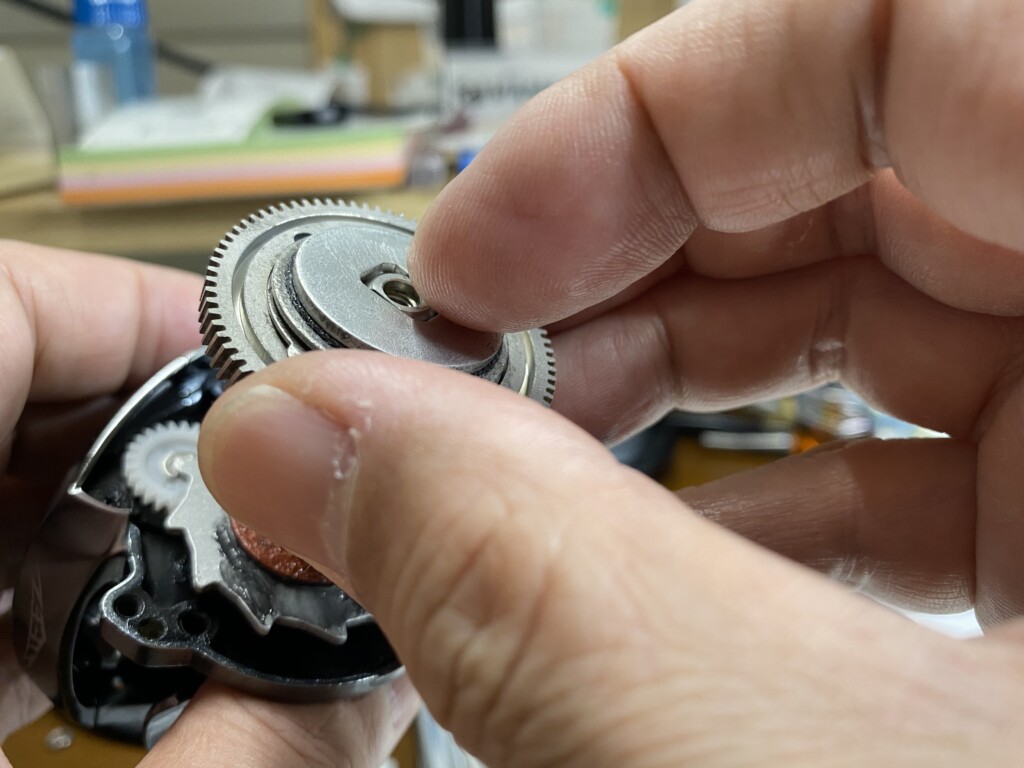

続いてドライブギヤをセットしていきます。外した時にそのままになってればまとめて差し込んでやればOK。

ドライブギヤ一式を差し込むところ。

ギヤシャフトの切り欠きに合わせてドライブギヤをセットするところ。

ギヤシャフトにドライブギヤ類を全部セットしたところ。

もしもバラバラになってしまった時は、↓の画像の順番でセットしていってください。

ラチェットとドライブギヤ、ドラグプレート一式。

スティーズのクラッチリングとクラッチヨークバネをセットする

このあとLSプレートというサイドボディーをセットしますが、その前にクラッチリングとクラッチヨークバネをセットしておきます。

まずクラッチリングと呼ばれるパイプ状のカラーをギヤシャフトに差し込みます。

右手に持ってるのがクラッチリング

差し込んだ後に↓の画像の状態になるようにしてください。

クラッチリングを正しくセットした状態。

つづいてクラッチヨークバネをセットします。2つで一組のヤツですね。

クラッチ押さえ板にスプリングをセットするところ。

画像のようにバネをセットする。

内部のパーツを全てセットした状態。

スティーズのLSプレートをセットする

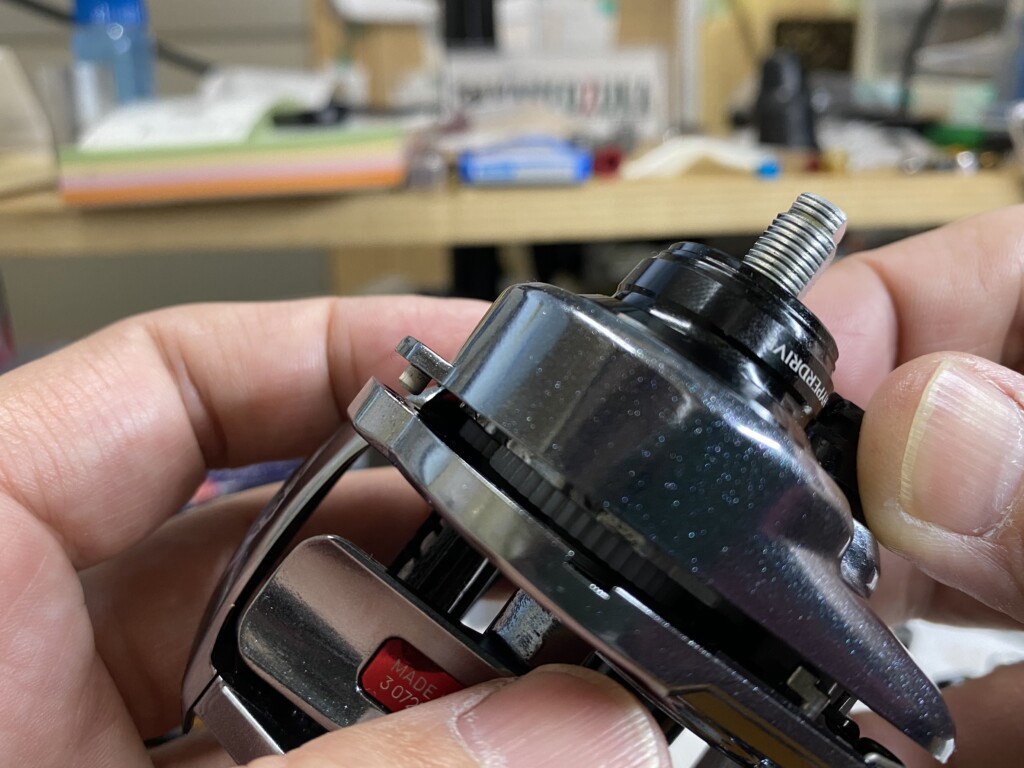

続いてLSプレートと呼ばれるサイドカバー(?)的なものをセットしていきます。

スピードシャフト構造なので、メカニカルキャップ内側から出てる黒いシャフトをピニオンギヤの中心の穴に差し込むようにセットしていきます。

LSプレートを合わせてるところ。

ギヤシャフトとスピードシャフトを同時に入れ込んでるところ。

本体とLSプレートの凹凸部をハメ込んでいきます。

隙間なくピッタリ閉まればOK。

LSプレートが閉まったらネジで固定していきます。画像はジュラルミン六角ビスですが、ノーマルは+ネジだと思います。

ボディーを固定するビスは全て正ネジなので、時計周りで締まります。

さあ完成まであと一歩です!

スティーズのハンドルをセットする

最後の作業はハンドルのセットです。ハンドルだけ交換するカスタムもありますが、ここまでやった方なら簡単な作業ですよね(笑。

まずギヤシャフトにベアリングをセットします。これは特に向きはないです。

ギヤシャフトにハンドルボールベアリングをセットするところ。

ハンドルボールベアリングをセットしたところ。ボディーからちょっと出っ張る。

続いてハンドルベアリングワッシャーをセット。これは良く忘れてしまうパーツなので気を付けて。組み立てた後に余る謎のパーツの1つです(笑。

ハンドルベアリングワッシャーをセットするところ。これが無くても動いてしまうので見落としがち。ベアリング保護のためのワッシャーだと思われる。

続いてドラグホルダーをセット。

ギヤシャフトにドラグホルダーをセットするところ。

ドラグホルダーを差し込んだ状態。

次にドラグSP・W(スプリングワッシャー)をセット。これは向きがあるので間違えないように。

2枚一組のドラグSP・W(スプリングワッシャー)

↓の画像のように間に隙間ができるようにセットする。ドラグを締め込んだ時に反発する仕組み。

ドラグSP・wを拡大したところ。2枚を同じ向きに合わせないように注意。

続いてスタードラグ固定ワッシャーをセットします。これもダイワの分解図に名称が無かった…。

↓の画像は左ハンドルモデルなので逆ネジです。黄色い矢印の方向に回すと締まります。右ハンドルは正ネジなので時計周りで締ります。間違えないように。

スタードラグ固定ナットを締めてるところ。左ハンドルなので逆ネジ。

スタードラグ固定ナットには座金が付いてるので、これが付いてるのを確認してください。大体グリスで固定ナットに張り付いてるはず。

スタードラグ固定ナットの内側に座金がある事を確認してください。

スタードラグ固定ナットをある程度締め込んだら、溝を切ってある部分にスプリングをハメます。これはただ差し込むだけ。

スタードラグ固定ナットに溝があるのがわかりますでしょうか。

スタードラグ固定ナットにスプリングが収まった状態。

続いてスタードラグをセットします。向きが上手く合わせてやるのがコツ。

スタードラグをセットするところ。

スタードラグをハメこむコツとしては、入れた後にスタードラグを左右に回しながらガコっとハマるところを探す事。スタードラグからギヤシャフトで飛び出せばOK。

スタードラグをハメこんだところ。

スタードラグはスプリングが効いてるので、手で抑えてないとギヤシャフトが飛び出ないので、しっかり抑えます。

スタードラグをセットしたら、いよいよハンドルをセットして終了です。まず座金を先にセットします↓

スタードラグとハンドルの間に挟むワッシャー。

ワッシャーがズレないように確認します。

ここまでの作業では常にスタードラグを抑えておいてください。

続いてハンドルをセットします。

スタードラグを抑えながらハンドルをセットするところ。

ハンドルセットしたらしっかり抑えておきます。

ハンドルをセットしたところ。ギヤシャフトは少し凹んだ状態で正常。

続いてハンドルをロックボルトで固定します。通常左ハンドルモデルは逆ネジなのですが、ダイワのスティーズなどハンドルロックボルトで締めるタイプは全部正ネジのようです。

ハンドルロックボルトは左右共通で正ネジなので、時計周りで締まります。

ハンドルロックボルトをしっかりと固定する。

ハンドルを締め込んだ後は↓の画像のような向きになるようにする。このあとセットするリテーナー(ハンドルロックプレート)に合わせるため。

画僧の黄色い線の向きで締め終わるようにする。

最後にリテーナーをセットしてネジを閉めれば組み立て完了です。

リテーナーをセットしたところ。

リテーナー固定ビスを締め込みます。ここも正ネジなので時計周りで締まります。

リテーナー固定ビスを締め込んでるところ。

あとはスプールを入れてサイドカップをセットすれば作業完了!

組み上がったDAIWA STEEZ LIMITED。

お疲れ様でした!!

さいごに

ダイワTWS系リールはクラッチ交換するのにここまで分解しないといけないんですよね。上手くできたでしょうか。

分解から組み立てまで画像とテキストにすると大変ですが、これを見てセルフメンテナンスの際の参考にしてもらえれば幸いです。

いずれ自分の愛機を自分でオーバーホールできるようになると、一層愛着が湧くのではないでしょうか。

今回はクラッチ交換のための解説でしたが、みなさんのお役に立てれば幸いです。

では。